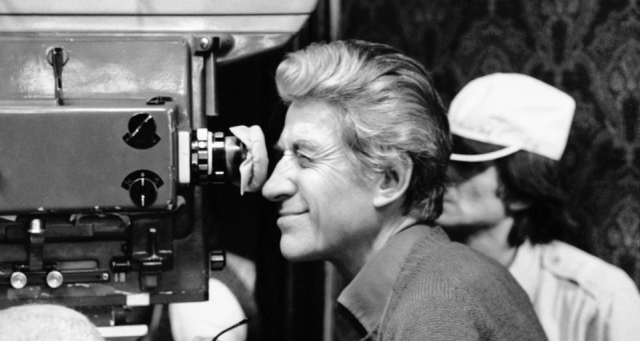

Amar a Morte de Resnais

Morreu no sábado de primeiro de março de 2014,aos 91 anos, o grande diretor Alain Resnais. Conheça um pouco da sua importância na história do Cinema.

Não se pode lamentar a morte de alguém aos noventa e um anos. O francês Alain Resnais, cineasta da ponta do cinema internacional, morreu no sábado de primeiro de março de 2014, com esta idade referida. Fez o que lhe caberia fazer para o bem do cinema. Ainda estava dirigindo filmes, mas creio que seu cinema se fecha sem lamentações: é o que lhe coube. O espectador já pode formar o mosaico filmográfico de Resnais, o imaginário-Resnais de cada observador.

Sobre a imagem de um coração que pulsa ouvimos um texto que diz: “A única razão de ser de um ser é ser.” Depois ainda seguem outras considerações sobre a necessidade do ser de se manter vivo, mantendo sua estrutura. Mas vamos ater-nos a esta primeira frase e aquele coração sanguíneo que bate na tela. É a imagem de abertura de Meu tio da América (Mon oncle d’Amerique; 1980), filme de Resnais que revolucionou os olhares cinematográficos no começo da década de 80 do século passado.

Esta imagem de um objeto que bate e está vivo e de uma oração que expõe uma visão naturalista e materialista do mundo vai determinar tudo o que Meu tio da América diz e vai reiterando nos instantes seguintes de sua narrativa. O biólogo francês Henri Laborit é uma personagem-over do filme; é a partir das teorias de Laborit que Jean Gruault edificou o roteiro do filme e o próprio Laborit aparece —algumas vezes só pela voz, outras com sua imagem diante da câmara dizendo de seus conceitos— para se expor e expor suas ideias. De uma certa maneira, a reflexão de Laborit sobre o primado da inteligência instintiva (exaltando nossos faros animais: a equivalência entre o homem e os ratos de laboratório perturbou os humanistas da época) aproxima a concepção de outro estado de coisas definido por outro pensador francês, o sociólogo Edgar Morin, que em seu opúsculo Terra-pátria (1995) escreveu: “É preciso tentar viver não apenas para sobreviver, mas também para viver.” Ser por ser (Laborit), viver por viver (Morin), uma construção dramática que apesar de seu buscado intelectualismo nasce instintivamente (Resnais).

No primeiro plano (imagem de abertura) do filme —um primeiro plano (aquilo que os anglófilos chamam “close”) do rosto duma mulher— a situação já é tensa: a face angustiada dela e seus sussurros desesperados se misturam com gemidos e sussurros que vêm duma personagem que está fora do quadro; o enquadramento, a angulação da câmara e os gestos instáveis de vaivém da mulher criam uma relação de agressividade entre a máquina de filmar e a criatura, parece que a mulher está para invadir o lado externo do plano ou o contrário (seja lá o que for esse contrário), a lente vai machucar o corpo da personagem é o que pode pensar o espectador talvez tomado da mesma angústia da criatura. A abertura de O amor à morte (L’amour à mort; 1984), realização de Resnais inédita nos cinemas (comerciais ou alternativos) de Porto Alegre, vai atacar o espectador pelo sombrio, pelo tétrico, pelo mórbido, e dali não o retirará mais até o fim desta parábola sobre os mistérios da vida e da morte a partir dum amor exacerbado e dilacerante diante das perspectivas da separação pela morte.

Depois, o que se dá na seqüência da seqüência de abertura do filme de Resnais, é que o homem morreu. Sua amada telefona para o médico, esperançosa de que o doutor faça o moribundo (?) viver. Depois de examinar o homem, o médico sentencia: ele está morto. A mulher desce as escadas: entra em pânico transido. Senão quando, olha para as escadas e vê seu amado descer, vivo. Erro de avaliação médica? Caso de ressurreição, como o Lázaro dos Evangelhos? Aí é que começa a reflexão simbólica de O amor à morte. A cabeça de Elizabete, a mulher da abertura do filme, começa a funcionar como se a ressurreição pudesse talvez passar-se somente em sua desesperançada alma; mas há em cena o casal de amigos, Judith e Jerôme, que serve como um espelho e um contraponto para o casal central: enquanto Simon (o morto redivivo) secundado por sua amada Elizabete duvida da imortalidade da alma, Judith e Jerôme são pregadores cristãos.

Providence (1976), o primeiro e único filme rodado em inglês pelo cineasta, traz lá pelas suas imagens iniciais duas citações rápidas e sutis a Cidadão Kane (1941), o clássico dos clássicos do cinema dirigido pelo norte-americano Orson Welles. O primeiro enquadramento de Providence é um obscuro movimento em que a câmara se aproxima duma placa em que se lê “providence”. O enquadramento que abre o filme de Welles é um movimento em sombras da câmara de onde os olhos do espectador são aproximados para ler numa placa “entrada proibida”. Em Providence um rápido plano escuro da câmara de Resnais capta a tentativa da mão de um velho que tenta firmar-se segurando um copo de vinho mas, vencido pela dor, deixa o copo cair e exclama “maldição, maldição!”. Em Cidadão Kane o protagonista de Welles deixa escapar de suas mãos (no detalhe obscuro, pela câmara labiríntica e perversa de Welles) um objeto também de cristal e larga sua famosa palavra “rosebud” (sua maldição?).

Passadas estas ligações iniciais que um gênio-discípulo (Resnais) presta a um gênio-pioneiro (Welles), Providence é mais uma intrincada montagem cinematográfica do grande realizador, que no filme seguinte, Meu tio da América aclararia seus processos de linguagem. O que ocorre inicialmente em Providence é que Resnais vai despejando uma série de situações fragmentárias onde o observador é novamente seduzido pela locução rebuscada de um texto, no caso o de David Mercer, e pelos cruzamentos estranhos que se dão em cena, mas se move entre as imagens como um cego deslumbrado. De uma certa maneira, isto ocorreria também em Meu tio da América, mas a montagem deste logo se converteria em transparência e translucidez. Providence se ajusta, é claro, nas linhas de sua história, mas a pau e corda, ou a duras penas, para usar pleonasmos e reiterações, como faz o filme de Resnais. O que se passa em Providence, em cerca de dois terços de sua narrativa, é que a história vista pelo assistente é a que se passa na cabeça da personagem central, o romancista Clive Langham; começamos a entender melhor este processo criativo do filme de Resnais à medida que as intervenções de Clive (suas exclamações debochadas cortadas pela dor de sua doença) se repetem e apontam para as imagens que estamos vendo. Clive compõe seu romance final com trechos da vida de seus familiares, o filho, a nora, o amante da nora, outros. Resnais compõe seu filme com as imagens e as frases que estariam na cabeça de Clive.

O título de um dos últimos filmes do diretor francês, Vocês ainda não viram nada (Vous n’avez encore rien vu; 2012), foi visto por muitos como uma mensagem do realizador para aqueles que olhavam com suspeição o cinema que ele fizera nos últimos anos, contraponteado com o que depositou outrora no cinema. Resnais estaria rindo na cara de todos: “Os senhores ainda não viram nada! Eu ainda pulso, eu ainda vivo!”

É um ato de criar o documentário, inventar um gênero o que Resnais faz em Vocês ainda não viram nada; este ato foi mais definitivo em Meu tio da América. Não é o mesmo jogo cinematográfico de Zelig (1983), onde o americano Woody Allen faz com que sua ficção cerebral falseie o pé no documentário inventado. Embora aproxime um filme do outro uma certa jocosidade narrativa. Mas Resnais vai por um caminho menos inteiriço: as coisas se quebram, e Resnais faz questão de que seja assim.

O ano passado em Marienbad (L’anée dernière à Marienbad; 1961) é uma forma viva de cinema, uma escultura cinematográfica em que tudo o que não visar à elaboração destes esculpidos formais não existe; o conceito do cineasta como escultor está na ampla utilização de estátuas, corredores, espelhos ou paredes-reflexo, tudo aliado a movimentos de câmara que são também estátuas ou corredores ou espelhos ou paredes-reflexo; a certa altura os próprios atores se comportam mais como esculturas (uma arte fixa) do que personagens de cinema (que mesmo no italiano Michelangelo Antonioni, onde se poderia aduzir o esculpido do movimento do ator, esboçam o mover-se, ainda que cerebral e medido; em Resnais, em Marienbad, o movimento se torna fixidez, rigidez).

É curioso observar hoje que a prosaica história de amor de O ano passado em Marienbad, travestida do refinado verbo de Alain Robbe-Grillet e das imagens e da montagem soberana de Resnais, tenha gerado tantas teorias sofisticadas, tantos jogos matemáticos de crítica cinematográfica. Um homem topa uma mulher num luxuoso e delirante hotel; o homem cisma que ele e a mulher se encontraram no mesmo local no ano anterior, e ela lhe teria prometido um encontro ali no ano seguinte e iria embora com ele; ela não se lembra de nada disso, a certo instante a mulher agasta-se e pede ao homem que a deixe em paz, ela na verdade está acompanhada de outro homem que não se sabe bem quem é; Resnais joga com habilidade os dados ambíguos duma história para lá de comum que lida com o tema da memória e do esquecimento. Não há nada de espantoso nem no texto de Grillet (que é belamente recitativo e reiterativo, dando voltas de Narciso sobre sua própria beleza, e é um dos elementos da faixa sonora onde as vozes dos atores e os sons altissonantes de órgãos são admiravelmente cruzados) nem no argumento do amante que se lembra (ou pensa lembrar-se) da mulher que não se lembra (ou pensa não lembrar-se); o que é verdadeiramente um alucinógeno cinematográfico é a genialidade de Resnais com sua estética fílmica: o filme é obscuro e difícil não por sua história de amor mnemônico, mas permanece até um hoje uma incógnita graças ao estilo único de filmar que Resnais impôs nesta sua obra-prima.

Entre os sentidos fugitivos de Marienbad e a ordenação dos caos do Tio da América, os espectadores de Resnais detonam seu tempo. Que bom que te foste, Resnais: assim todos têm um especial motivo para amar tua morte. Sabemos todos: o artista, como todos os homens, é feito para morrer, no entanto é, como alguns poucos, feito para renascer a cada reencontro com suas obras.

Sobre o Colunista:

Eron Duarte Fagundes

Eron Duarte Fagundes é natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1955; mora em Porto Alegre; curte muito cinema e literatura, entre outras artes; escreveu o livro “Uma vida nos cinemas”, publicado pela editora Movimento em 1999, e desde a década de 80 tem seus textos publicados em diversos jornais e outras publicações de cinema em Porto Alegre. E-mail: eron@dvdmagazine.com.br

relacionados

últimas matérias